「呪術廻戦」最終回。宿儺が敗れ、物語は静かに終わった――そんな風に見えた。

でも僕には、あのラストがあまりにも優しくて、どこか不自然に思えたんだ。

「なぜ、あの“呪いの王”が、最後にあんな顔をしたのか?」

背後に立つ二人の人影は、何を意味していたのか?

伏線、間(ま)、視線の動き――

あの最終話には、ページの余白にまで意図が染み込んでいた。

それはきっと、“ただ終わる”ためのラストじゃなかった。

この記事では、セリフと構図のひとつひとつを辿りながら、

作者・芥見下々があの最期に込めた“もう一つの物語”を探っていく。

──あの問いは、僕ら自身に向けられていたのかもしれない。

「人は、変われるのか?」と。

呪術廻戦 最終回 概要|271話のあらすじと結末まとめ

宿儺の敗北と「次があれば」というセリフ

呪術廻戦、ついに完結──最終話「これから」では、宿儺の物語にひとつの決着がつく。

虎杖・伏黒・釘崎が呪詛師事件を収める裏側で、宿儺は“魂の通り道”と呼ばれる空間に辿り着き、あの真人と再会。

驚きなのは、そこで語られる宿儺の本音だ。

彼は自分の過去を「忌み子だった」と認め、さらに「もし次があれば違う生き方もあったかもしれない」と漏らす。

あの“呪いの王”が、まさかの“もしも”を語るなんて──

これはただのセリフじゃない。「絶対悪」にも、人としての後悔と希望があったと、作者は描きたかったんだと思う。

この一言が、最終回の空気をガラッと変える鍵になってる。

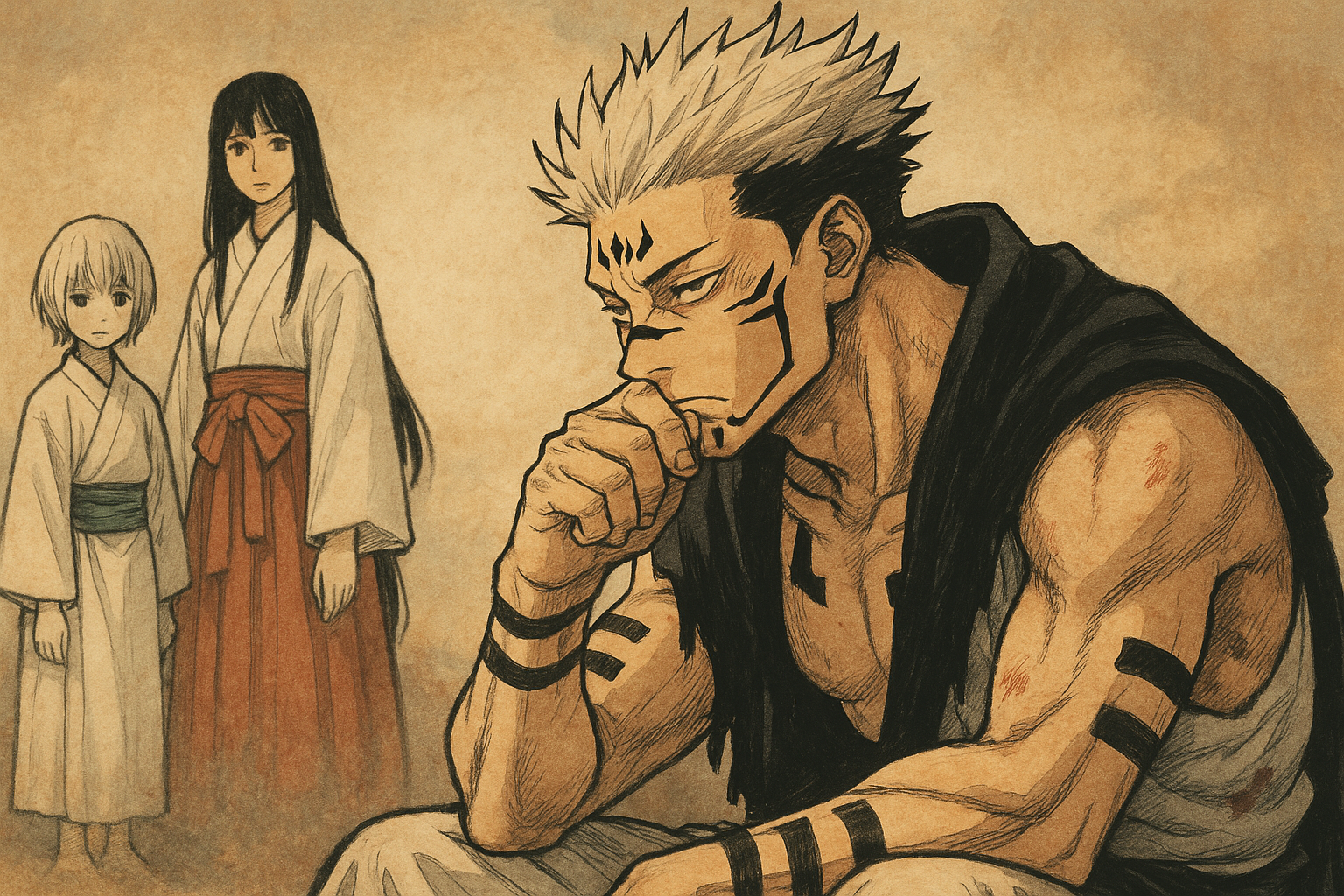

宿儺の背後に現れた“二人”の謎

そして注目すべきは、宿儺の背中に現れた“二人の人物”。

一人は巫女服の黒髪の女性、もう一人は白い着物をまとった子ども。

このシーン、完全に無言。

だけど“彼の人生が変わっていたかもしれない選択肢”を象徴してるってのがポイント。

裏梅と思われる子ども、正体不明の女性。これは過去と未来、“もしも”の分岐を視覚化した演出だ。

キャラのセリフじゃなく、「構図」で心理を語る。こういうの、芥見先生ほんとに上手い。

この“余白”が、読み手の想像を刺激して止まない。

虎杖たちのその後と世界の変化

ラストでは、虎杖・伏黒・釘崎の三人が再登場。

呪詛師事件を片付け、世界にほんの少しの安定が戻ってくる。

でも、それは“完全な平和”じゃない。呪術の根本は変わってないし、余韻を残す形で終わってる。

注目したいのは、“終わった感”より“始まりの予感”が強いこと。

タイトルも「これから」。宿儺のセリフも「次があれば」。

全部が、“まだ終わってない”空気を漂わせてる。

これは読者に向けた問いかけの構造なんだよね。

「君なら、ここからどう生きる?」って。

「なぜこの終わり方?」に込められた作者の意図を考察する

“忌み子”として生きた宿儺の背景

宿儺は、もともと“忌み子”と呼ばれ、人々に恐れられ、拒絶されてきた存在だ。

最終回では、彼自身の口からその過去が語られたことで、“呪いの王”が生まれた理由がようやく明かされる。

注目すべきは、「最強だから悪」じゃないってこと。

“理解されなかった痛み”が、彼を復讐と破壊へ向かわせた。

芥見先生はここで、ただの悪役ではなく、“そうなるしかなかった人間”として宿儺を描いている。

それってもう、「善悪」じゃなくて「物語」なんだよね。

宿儺が語った「もしも」の可能性とは?

「もし次があれば、違う生き方もあったかもしれない」

──このセリフ、重すぎる。

宿儺がこの言葉を口にした瞬間、彼は“絶対悪”じゃなくなった。

過去の選択が間違っていた可能性、未来には別の可能性があったかもしれないという、“後悔”と“諦め”がないまぜになった言葉。

背後に現れたあの二人の人物は、「本当は選べたかもしれない道」を象徴してるんだ。

この演出、ほんとに巧い。セリフよりも“沈黙と構図”で語るからこそ、余韻が残る。

背後の女性・子どもは誰か?裏梅との関係性

白い着物の子どもは、おそらく裏梅。

宿儺の過去に深く関わる存在で、もし彼女ともっと違う関係を築けていたら…という“可能性”が見えてくる。

もう一人、巫女服の黒髪女性は謎が多い。

母親?天元?それとも、ただの象徴?

でもここで大事なのは、“誰か”じゃなくて“誰かと出会えていたかもしれない”という「もしも」なんだ。

出会いひとつで、人は全く別の生き方ができたかもしれない。

──その重みが、あの一枚絵に詰まってる。

参考:考察ブログ記事

「次があれば…」という言葉が意味するもの

「次があれば」──それは希望じゃない。

宿儺にとっては、「取り返せなかった人生」に対する諦めと、自分への赦しだった。

それでも彼は、言葉にした。

変われなかったけど、変わりたいとは思っていた。

だからこそ、あのセリフは読者の心を揺らすんだ。

芥見先生は、宿儺という“怪物”に、最後の最後で“人間としての弱さ”を与えた。

──そしてこう問いかけてきたんだと思う。

「君ならどうする?」と。

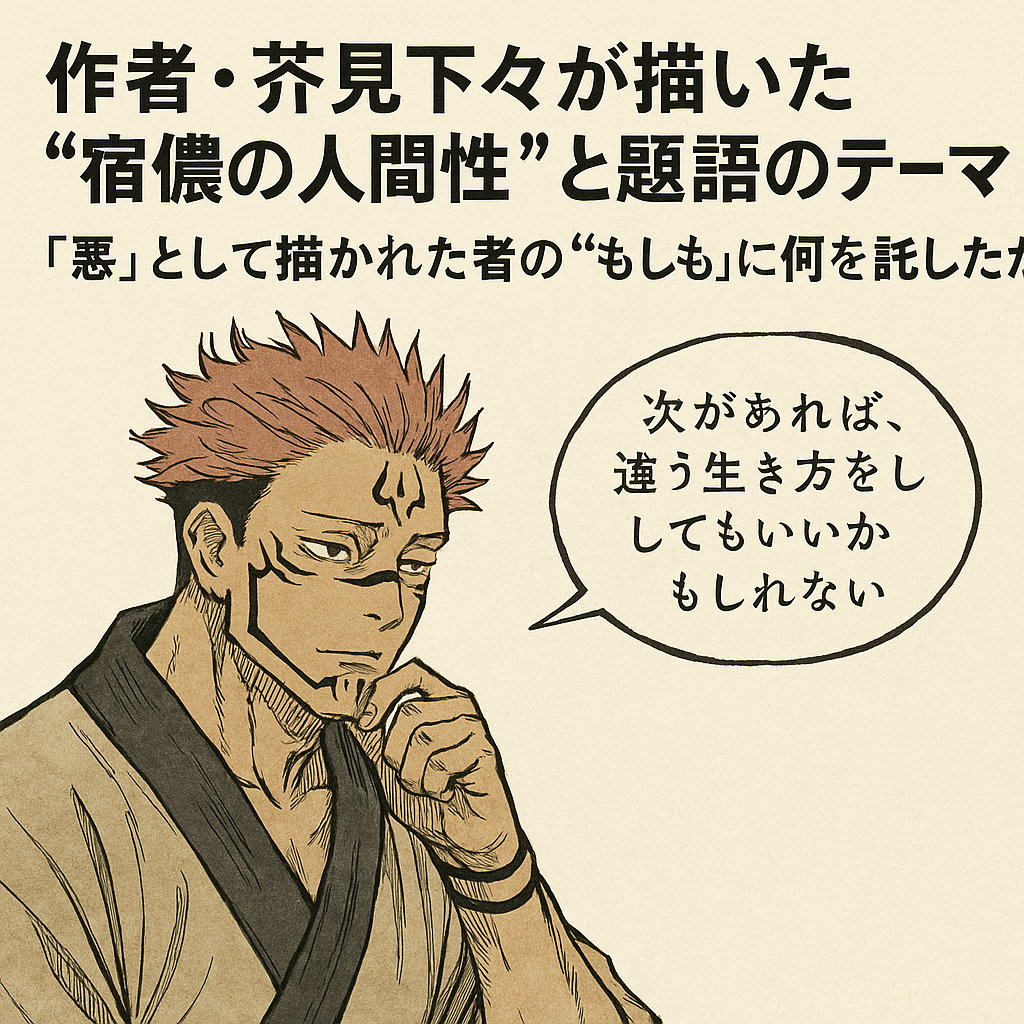

作者・芥見下々が描いた“宿儺の人間性”と物語のテーマ

「悪」として描かれた者の“もしも”に何を託したのか

ずっと“絶対悪”として描かれてきた宿儺。

でも最終話、彼は「違う生き方もあったかもしれない」と語った。

──このセリフ、軽く見過ごせない。

もし宿儺が最初から“悪”じゃなかったとしたら?

その問いが浮かんだ瞬間、物語の見え方が一気に変わる。

作者・芥見下々は、宿儺を通して「人は“悪”になる前に、何を失ったのか」を描こうとしたんだと思う。

暴力も破壊も、生まれつきじゃない。誰にも届かなかった想いが積もり、やがて“呪い”に変わっていった。

それを見抜かせる最終回は、読者に問いを投げてるんだ。

──「君なら、どう変われただろう?」って。

宿儺の行動とセリフから読み解く“自己否定と赦し”

「次があれば、違う生き方をしてもいいかもしれない」

この一言に、宿儺の人間性が凝縮されている。

ずっと強く、恐ろしく、冷酷だった男が、最後に見せたのは“揺らぎ”。

それは力の限界じゃない。自分自身に対する“赦し”の始まりだった。

誰かに許されたいんじゃない。

ただ、自分に「もう一度、生きていい」と言ってみたかった。

それが、あの一言の正体だと思う。

芥見先生は、読者に宿儺を“好きになれ”とは言わない。

でも、“彼にも悔いがあった”と知ったとき、読者の中に眠ってた「赦しの感情」が動き出す。

──それこそが、本当の“呪術”なのかもしれない。

「これから」というタイトルが示す再生と余白

最終話のタイトルは「これから」。

終わったのに、始まる。

勝ったのに、問いが残る。

──なんて不思議なラストだろう。

でもこれ、すごく深い。

宿儺のセリフも、タイトルも、読者の方を見てる。

「ここまで読んだ君は、これからどう生きる?」って。

過去は変えられない。だけど、選び直すこと is still possible。

“赦し”も、“希望”も、“次の一歩”も、物語の外側──つまり、読者の心の中に託されている。

芥見先生が描いたのは、呪いの終わりじゃない。

「人は変われるのか?」という永遠の問いへの、静かなバトンなんだ。

読者の声とSNS反響|感想・議論・考察まとめ

「ひどい」「バッドエンド」の理由と共感

最終回公開直後、X(旧Twitter)やなんJでは「ひどい」「救いがなさすぎる」「モヤモヤする」の声が一斉に噴出した。

とくに炎上寸前だったのが、五条悟の死と、宿儺に“人間味”を感じさせる演出への反発。

「なぜあんな残酷な宿儺に人間らしさを与えるの?」

「五条が死んだのに、何も報われないって…」

こうした感情は、“物語の報酬”が読者の共感とズレたときに生まれる。

つまり、「感情の投資」に対して「納得できる回収」がなかったことが、違和感の正体だ。

でも逆に言えば、それだけ読者は本気で五条たちの物語に心を預けていたということ。

物語が“裏切った”のではなく、“リアルすぎた”のかもしれない。

現実でも、正しい人が報われないことはある。

芥見先生は、そこまで描いてしまったのかもしれない。

「考察勢」の読み解きと解釈の分裂

一方で、考察界隈では全く違う受け取り方がされていた。

「これは救済の物語だった」「宿儺の“もしも”は、人間性の証だ」

そんな肯定的な声も、実はかなり多い。

宿儺という“絶対悪”に、最後の最後で“選べたかもしれない人生”を与える。

これは、単なるキャラ改心でも感動演出でもない。

“呪術廻戦”という物語全体が抱えていたテーマ──「呪いとは何か」への答えに直結している。

しかも面白いのは、「構造派」と「感情派」が完全に分かれたこと。

SNSでは激しい論争が続いたけど、それ自体が、作品が問いかけた

「善と悪」「正しさと救いのバランス」というテーマを証明している。

これは、読者全体が“作品の中に巻き込まれた”稀有な現象だ。

Twitter・なんJ・掲示板の代表的意見

実際の声をいくつか紹介すると…

- 「宿儺、最期だけ“人間”になるのずるい」

- 「五条を失って、読者側に救いが無さすぎる」

- 「これで終わりって、続編の匂いしかしない」

- 「“これから”ってタイトル、宿儺だけじゃなく読者にも向けてるよね」

- 「結局、誰が生き残ったかちゃんと描写してほしかった」

ここで一つ注目したいのが、“これで終わりじゃない空気”を感じた読者が多かったこと。

実は最終話の演出には、「未完の構造(ツァイガルニク効果)」が使われている。

これは、結末を明確に描かないことで、読者の記憶に物語を強く残す心理技法だ。

SNSのモヤモヤや違和感は、意図的に仕組まれた“余白”でもある。

だからこそ、宿儺のラストは、読み手によって意味が変わるように作られていた。

感想のバラつきすら、「読者それぞれの“呪術”」だったのかもしれない。

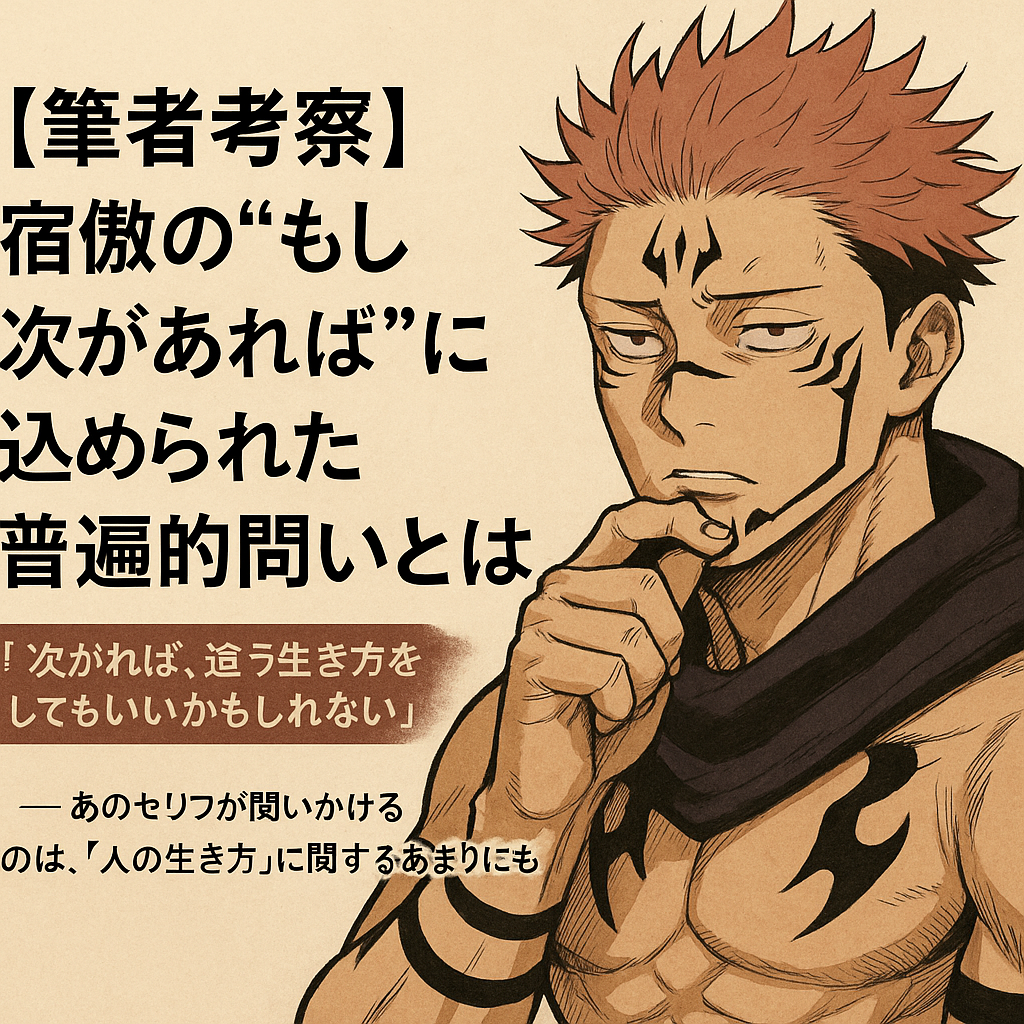

【筆者考察】宿儺の“もし次があれば”に込められた普遍的問いとは

「運命」と「選択」の狭間で人はどう生きるか

宿儺の人生は、〈忌み子〉というレッテルから始まった。

“呪いの王”として生まれ、理解されることも、愛されることもなく、

力と孤独だけを頼りに歩み続けた存在──それが彼だった。

けれど、最終回。

あの絶対的な怪物が語った言葉は、驚くほど静かで、弱々しくて、人間らしかった。

「次があれば、違う生き方をしてもいいかもしれない」

これは単なるセリフじゃない。

“抗えなかった運命”を受け入れた男が、

最後に「自分の意思で選びたかった人生」を、かすかに夢見た瞬間なんだ。

人は「生まれ」や「環境」だけで決まるのか?

選択は、どこまで自分のものと言えるのか?

このセリフは、読む者にとっての「人生の取扱説明書」にすらなる。

なぜなら、「変わりたかった」と語ったのは、誰よりも“変わらなかった存在”だからだ。

読者自身の“人生の分岐点”に宿儺を重ねるとき

「もし、あのとき別の道を選んでいたら」

そんな“分岐点の記憶”を、僕たちは必ず一つは持っている。

受験、告白、別れ、転職、家庭──

どれも些細なようで、人生を変える一手だったかもしれない。

そしてきっと、そのどこかで僕たちは“宿儺”だったんだ。

だからこそ、あの「次があれば」は胸に刺さる。

それは彼のセリフであり、僕たち自身の後悔と希望が重なった言葉だから。

あの瞬間、宿儺はただの“敵”じゃなかった。

失敗した僕たち、立ち止まった僕たち、選べなかった僕たちの「もう一人」だったんだ。

「悪役」は本当に“救われるべきではない”のか?

「悪には罰を」

「悪役に救いなんて不要」

──そう考えるのは自然だ。僕も、そう思っていた。

でも宿儺の最期を見て、ふと疑問が湧いた。

“赦し”とは、本当に「許すこと」だけなのか?

もしかしたらそれは、「理解すること」なのかもしれない。

宿儺の罪が消えるわけじゃない。

だけど、彼がほんの一瞬でも“後悔”や“希望”に手を伸ばしたのなら、

僕たちは彼を“完全な怪物”とは呼べなくなる。

そこに芽生えるのは、“怒り”でも“許可”でもない。

「対話しようとする意志」だ。

呪術廻戦という物語が最後に投げかけたのは、

「正義か悪か」ではない。

「君は、誰かを理解しようとしたことがあるか?」

──そんな問いだった気がしてならない。

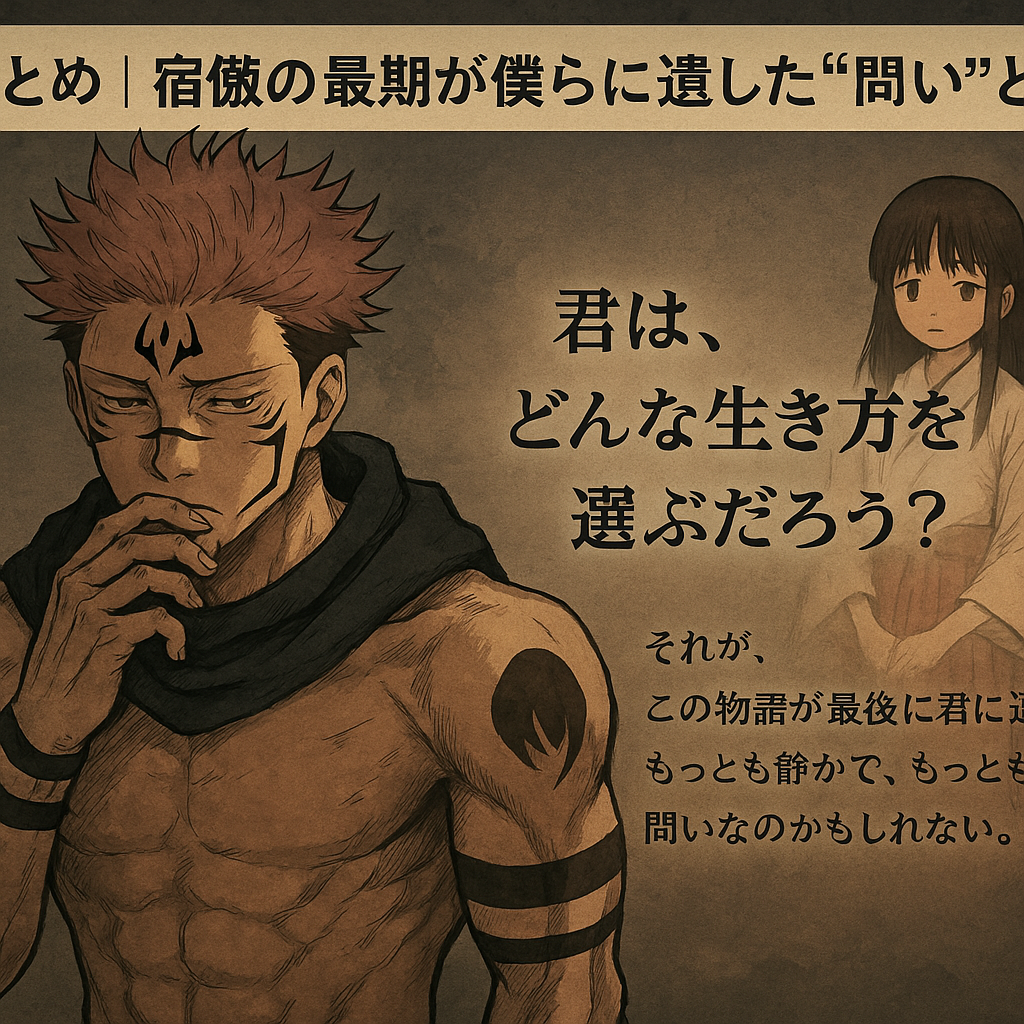

まとめ|宿儺の最期が僕らに遺した“問い”とは

『呪術廻戦』最終回で描かれたのは、「勝利」でも「救済」でもなかった。

ただ、ひとりの男の、選ばれなかった人生への“もしも”だった。

「次があれば、違う生き方をしてもいいかもしれない」

宿儺のこの言葉は、彼のすべてを象徴している。

力、孤独、復讐、破壊──その奥底にあった、誰にも知られなかった“祈り”のかたちだ。

このセリフを「都合のいい後悔」と見るか、「人間らしさの芽生え」と見るか。

解釈は読者に委ねられた。

でもそれこそが、呪術廻戦という作品が最後に仕掛けた“問いの呪術”なんだ。

たとえ間違いを重ねた人生でも、人は“選び直せる”のか?

悪に堕ちた者にも、ほんの一瞬の“赦し”が許されるのか?

──そして、もし「次」があるなら。

君は、どんな生き方を選ぶだろう?

それが、この物語が最後に君に遺した、

もっとも静かで、もっとも重い問いなのかもしれない。

よくある質問(FAQ)

読者さんや友人からよく聞かれる疑問を、ざっくりまとめてみたよ。

できるだけわかりやすく答えてみたので、「あ~それ気になってた!」ってのがあれば、参考にしてね。

呪術廻戦 最終回で宿儺はどうなったの?

宿儺は最終話で完全に敗北するんだけど、そこで終わらず“魂の通り道”みたいな場所で真人と会話するんだ。

そこで「次があれば違う生き方をしてもいいかも」って…え、急に人間っぽいこと言い出す!?みたいな展開に。

正直びっくりしたけど、あの一言がめちゃくちゃ深いんだよね。

宿儺の背後にいた女性と子どもは誰?

明確な説明はないけど、白い着物の子どもは裏梅の幼少期説が濃厚。

巫女服の女性については諸説あって、天元、母親、あるいは「宿儺が本来出会っていたかもしれない人」っていう象徴的な解釈もあるよ。

どっちも「選ばなかった人生」の象徴なんじゃないかと僕は思ってる。

「次があれば」ってどういう意味?

あれはね、宿儺なりの“後悔”と“願望”が滲んだ一言だと思う。

つまり「もし違う人生を選べたなら…」ってこと。

強さの象徴だった宿儺が、最後にそんな弱さを見せたからこそ、ぐっときた人も多いはず。

裏梅との関係って結局なに?

一言でいえば「忠義の人」だけど、料理ができるからそばにいたっていう説も根強い(笑)

ただ最終回の描写からは、宿儺の孤独に寄り添ってきた、数少ない“理解者”だったのかも…とも感じられるね。

なんで「ひどい」って言われてるの?

一番大きいのは「五条が報われない」ってこと。

そして、あれだけ人を殺した宿儺に“人間味”を出したのが納得できないって人も多かった。

でもね、あえて説明を省いた“余白”が、読者の感情を強く動かしたのも事実。

これは“受け手の読解力を信じる”作家の挑戦だったんじゃないかな。

関連記事・あわせて読みたい

参考文献・情報ソース

※本記事の内容は2025年9月時点の情報をもとに執筆しています。最新話・続報は公式情報をご確認ください。

コメント