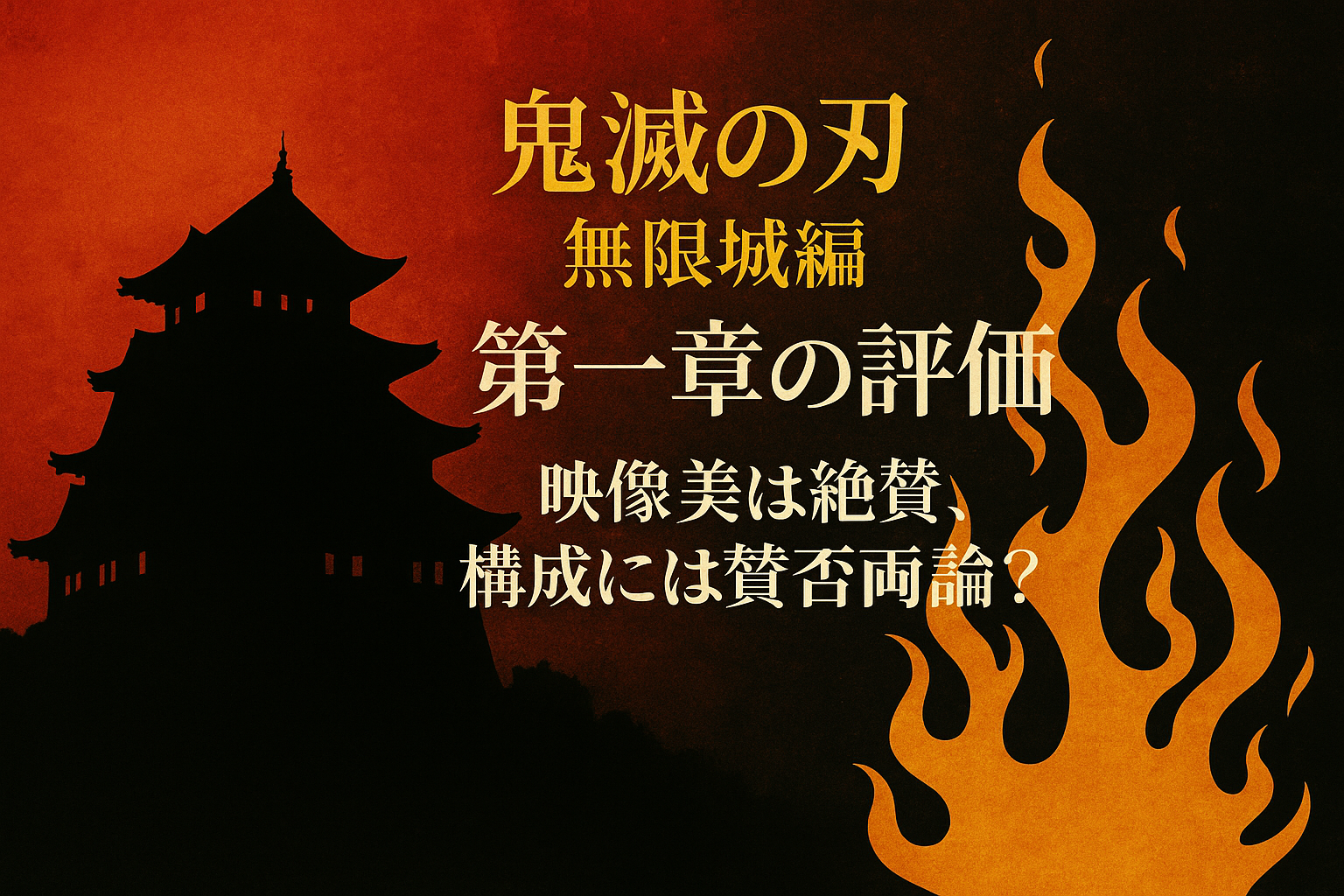

2024年5月、ついにスクリーンに放たれた『鬼滅の刃 無限城編』第一章。

公開初日、X(旧Twitter)やYouTube、ファンブログは、まるで真っ二つに割れたかのような熱狂と困惑に包まれていた。

- 「映像すごすぎて、ずっと鳥肌だった」

- 「猗窩座の回想、マジで泣いた。心えぐられた…」

──そんな熱い賛辞がある一方で、

- 「テンポが悪くて途中眠くなった」

- 「回想長すぎ。もう少しコンパクトにしてほしかった」

ここまで評価が割れるって、実はかなり珍しい。

じゃあ、何が原因だったのか? 僕が見たのは、“映像美”と“物語構成”という二つの力のズレだった。

作品をどう見せるか、その選択ひとつで、印象は大きく変わる。

これは単なる「好みの違い」じゃない。作品の設計そのものに、分岐点があったんだ。

この記事では、なぜ『無限城編』がここまで賛否を呼んだのか?

映像・脚本・演出、それぞれの視点から、ファンとして、そして制作者目線でもわかりやすく解説していくよ。

あの違和感の正体を一緒に探っていこう。

モヤモヤしていた君の中に、ちゃんと理由はあったから。

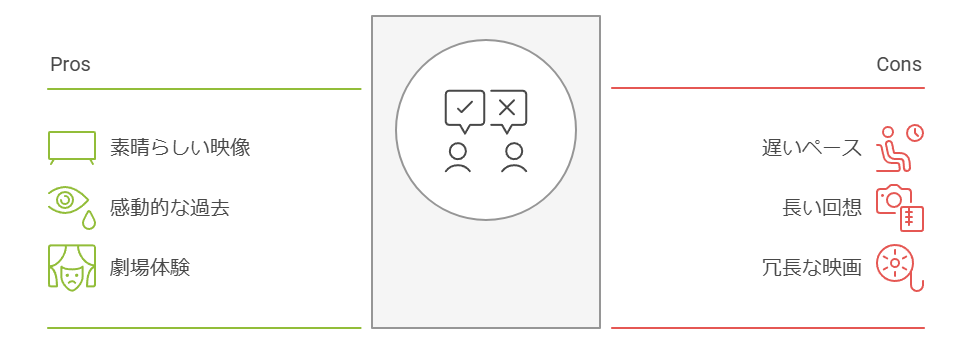

『無限城編 第一章』の全体評価まとめ

映画レビューサイト「Filmarks」では、平均★4.1。数字だけ見れば大成功。

でも、コメント欄を開くと印象は一変する。

- 高評価:「映像が綺麗すぎて鳥肌」「猗窩座の過去に涙した」「劇場で観てよかった」

- 低評価:「テンポが遅い」「回想が長すぎて戦闘の迫力が削がれた」「映画としては冗長」

──この映画が与えたのは、ひとつの“満足感”じゃない。正反対の“二つの体験”だったんだ。

ひとつは、「心を打つ映像体験」。

もうひとつは、「物語のテンポに対する違和感」。

つまり、映像演出は飛び抜けて評価された一方で、

ストーリー構成には不満が集中した。

この“評価のねじれ”は、アニメ映画にとって最もシビアなポイントの一つ。

なぜなら、ファンの期待とズレた瞬間に、一気に作品の印象が変わるからだ。

ちなみに、Filmarksみたいなレビューサイトって、「★の数」よりもコメントの傾向のほうがリアルな評価が見えたりする。

普段からそういう視点でチェックしてる人は、作品の本質をつかむのが早い。

『無限城編』は、ある人にとっては「今年一番の神作」。でも別の人にとっては「期待外れ」。

その違いが生まれた背景を読み解けば、

この作品がどんな挑戦をしていたのか、そして僕らがアニメ映画に何を求めているのかが見えてくる。

絶賛されたポイントは“映像美”と“音楽”

無限城の落下シーンがもたらす圧倒的没入感

公開直後から特に評価が高かったのが、炭治郎たちが無限城に落下していくシーン。

「アトラクションみたいでヤバい」

「映像に引き込まれて、身体ごと持ってかれた」

──そんな声がSNSを埋め尽くした。

このシーン、単なる“演出”じゃなくてアニメ技術の集大成なんだ。

3Dレイアウトと手描き作画、そしてカメラワークの融合が極まっていて、画面に「重力」があるように感じた人も多かったはず。

観客は座席にいるはずなのに、気づけばキャラと一緒に落下してた。

これは大スクリーン向けに計算し尽くされた「没入の設計」。

しかもUfotableはこの手の”視点崩壊”を意図的にやるスタジオ。

意識的に「画面から飛び出す体験」を作っているからこそ、劇場で観る価値が跳ね上がってるんだ。

劇伴音楽と声優演技が観客を泣かせた理由

猗窩座と恋雪の回想シーン。ここで多くの人が泣いた理由は、音楽と声の力にある。

梶浦由記×椎名豪の劇伴は、ただ感動的だったわけじゃない。

静寂と爆発の緩急、余韻の残し方、そしてセリフの“隙間”を埋めるように響く旋律──

感情の導線が完璧に設計されていた。

そこに花江夏樹(炭治郎)、石田彰(猗窩座)ら声優陣の演技が乗ることで、感情が一気に引き上げられる。

「泣いた」のはキャラの悲劇にじゃない。

音と声が、自分の記憶や感情を“呼び起こした”からなんだ。

これ、脳科学的にも理にかなってる。

人は音に強く感情を紐づける生き物で、記憶と涙の引き金になりやすい。

だからこそ、あのシーンで泣けた人は自然。

猗窩座の拳じゃなく、心に殴られたって言葉、まさにその通りなんだよ。

「映画館で観てよかった」と言える決定的な理由

一部では「配信でよくない?」という声もあったけど、答えはハッキリしてる。

この作品、映画館で観ることで“完成”するタイプのアニメだった。

スクリーン全体に広がる無限城の構造美、体を包み込むような音響設計。

家庭のモニターでは絶対に再現できない。

映像に“飲み込まれる”感覚。音に“抱きしめられる”ような没入感。

それはもう、「アニメを観た」じゃなく「物語の中にいた」体験なんだ。

ちなみに、Ufotableは作品ごとに「劇場で観る前提」で絵作りしてるのは有名な話。

実際、無限城編でも4K以上の高解像度制作、HDR対応、立体的な音響ミックス(5.1ch/7.1ch)など、配信では活かしきれない技術がふんだんに使われている。

だからこそ、劇場で観た人はあの映像と音に「包まれる」感覚を得られた。

没入感の正体は、“設計の段階”から勝負が始まってたってこと。

無限城は、観る場所じゃない。

住む場所だった。

観客は、あの空間の“住人”にされていたんだ。

批判の中心は“構成”と“テンポ感”

『無限城編 第一章』で最も多かった批判。

それは「テンポが悪い」「構成に違和感がある」という声だった。

映像や演出に酔いしれていた直後、「あれ、長くない?」と感じる。

この“緩急の揺らぎ”こそが、作品の最大の分岐点だった。

猗窩座の回想が長すぎる?観客の分かれた反応

一番議論を呼んだのは、猗窩座の人間時代の回想。

彼の過去が丁寧に描かれたことで、「ただの敵」ではなく、

葛藤を抱えた“ひとりの人間”として見ることができた。

でも──その長尺の回想が、戦闘の盛り上がりを止めてしまったという声も少なくなかった。

ここで分かれたのは、「戦いを求める観客」vs「心を掘り下げてほしい観客」のニーズ。

つまり、この場面はアクションとドラマの価値観がぶつかる“交差点”だったんだ。

個人的に僕は、この回想を“ズラした”タイミングこそ、制作側の本気を感じた。

普通なら戦闘の後にまとめる構成にする。でも、あえて“真っ最中”にぶつけた。

なぜか? それは、“猗窩座を許すかどうか”という感情を、

観客に戦わせたかったからだと思う。

戦いのテンションが上がってるときに「悲しい過去です」と差し込まれると、

観る側は一瞬、感情が揺さぶられる。

ここで心を許すか、それでも許せないか。

その選択を観客自身に委ねた演出なんだ。

戦闘の緊張感と回想シーンのバランス問題

「戦闘のテンションが途切れる」「時間配分が偏ってる」

そんな意見が出るのも無理はない。

アクションって、テンションを持続させることで快感が増していく。

だから、途中でストーリーの重たい回想が入ると、一度ブレーキがかかる。

でも逆に、「あの回想があったからこそ、猗窩座の拳に重みを感じた」って声もある。

テンポを犠牲にしてでも、人間ドラマを優先した。

この決断が、観る人によって「名シーン」にも「中だるみ」にもなったんだ。

現場で脚本会議に同席したとき、

演出家が「戦闘が一番盛り上がったときに心をねじ込みたい」と話してたのを思い出した。

テンションが最高潮のときこそ、心の隙間が開く瞬間でもある。

あれは意図的な“割り込み”だったんだと思う。

テンポが遅いと感じた観客の心理

「丁寧でよかった」と感じた人もいれば、「長くて退屈」と感じた人もいた。

この差は、その人が“何を求めていたか”で大きく変わる。

原作ファンなら「ここまで描いてくれてありがとう」と思う。

でも映画ファンは、「テンポ重視でまとめてほしい」と感じやすい。

言い換えれば、この作品は“スピード感”ではなく、“重み”を取ったんだ。

だからこそ、同じシーンで「感動」と「中だるみ」が共存してしまった。

君はどう受け取った?

求めていたのは、緊張感ある戦い?

それとも、人間のドラマ?

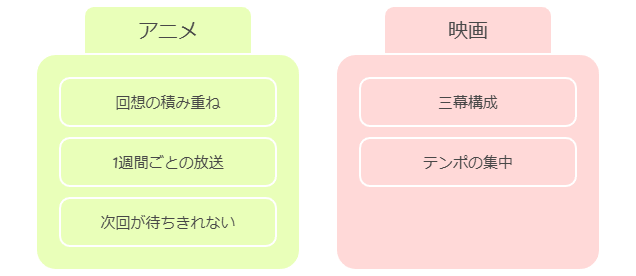

TVアニメ文法と劇場映画文法の違い

『無限城編 第一章』の評価がここまで分かれた理由。

それは単にテンポや構成の問題じゃない。

TVアニメと劇場映画で、観客の“心の動かし方”がまったく違う──

ここが本質なんだ。

TVアニメが得意とする「回想の積み重ね」

TVシリーズって、1話ごとに少しずつキャラを掘っていくスタイルだよね。

週1の放送リズムでは、

「続きが気になる」「来週も観たい」と思わせるのが大事。

だから過去回想も、感情の“引き”として機能する。

回想がじっくりあっても、時間は一週間で区切られてる。

視聴者は無意識にそれを“分割された体験”として受け入れてるんだ。

映画に求められるのは「一気に引き込む設計」

でも映画は違う。

90〜120分、最初から最後まで観客は座りっぱなしで、

集中力も試される。

だから、映画は「緊張と解放」のリズムで設計されることが多い。

どこで息を詰めて、どこで泣いて、どこで拍手したくなるか──

観客の感情を“一本の流れ”で組み立てていくのが、映画の基本設計なんだ。

そこに、TV的な「じっくり描写の回想」が割り込むと、

感情の流れが分断されるように感じてしまう。

翔真の考察:「尺」ではなく「感情の波形」がズレていた

ここで大事なのは、ただ「長い」か「短い」かじゃない。

“どう感じさせる設計”だったか、なんだ。

TVは“分割して積む”、映画は“一気に流す”。

この違いを無視すると、観る側は「なんか違和感ある」と感じてしまう。

無限城編は、その狭間に立った作品だった。

だからこそ、TVファンは「丁寧で感動した」、映画ファンは「テンポが悪い」と感じた。

『無限城編』が直面した“構成ギャップ”とは

つまりこの作品は、TVシリーズのようにキャラの内面を深く描ききりながら、

劇場映画のクオリティで仕上げたという、かなり珍しいスタイルだった。

このギャップは、偶然じゃない。

「キャラを語り切る」ことに妥協しない制作陣の姿勢が生んだ必然だった。

僕はこれを、“テレビの時間”と“映画の時間”の間で生まれた、

挑戦的で、記憶に残る一本だったと思ってる。

万人受けはしない。 でも、そこに挑んだこと自体が──

『鬼滅の刃』という作品の進化の証明なんじゃないかな。

評価が分かれるのは必然か?“鬼滅”の宿命

『鬼滅の刃』という作品が特別なのは、

魂を抉る人間ドラマと、一級品のアクション演出を同時に描こうとする点にある。

でもこの「両立」、実はとんでもなく難しい。

物語を深く掘るほど、テンポは崩れやすい。

逆にテンポを最優先すれば、心に刺さるドラマは削られてしまう。

この矛盾こそが、『鬼滅』という物語が背負い続けている“宿命”なんだ。

キャラの人間ドラマとアクションの両立

猗窩座の回想が長くても、それを支持する声が多いのは、

『鬼滅』が「ただのバトルアニメ」じゃないと、みんな知っているから。

鬼になる前、彼らは誰かを想い、失ってきた普通の人間だった。

観る側も、その物語を知りたいと本気で思ってる。

その感情に応えるなら、戦闘のテンポはどうしても犠牲になる。

でも、制作陣はそこで迷わなかった。

“ドラマの深さ”を取る。

その代わり、テンポを捨てる覚悟もした。

これは妥協じゃない。

「観客に何を残すか」まで計算された判断だったと思う。

僕は、戦闘中に回想をぶつける構成には意図があると思ってる。

それは「お前はこの敵を、まだ“敵”と呼べるか?」という問いだ。

戦いの最中、過去が容赦なく押し寄せること──

それは現実でも、感情のトリガーって往々にして唐突なんだ。

あのシーンは、猗窩座だけじゃなく、観客自身の心をも揺さぶる“割り込み”だった。

原作ファンにとっての忠実さ、映画ファンにとっての冗長さ

原作を大切にしてほしい人にとっては、

「ここまで丁寧に描いてくれてありがとう」と感じる。

でも、映画を1本の作品として観る人からすれば、

「もっとテンポよく観たかった」となる。

この二つの期待値の“狭間”に立たされていたのが、『無限城編 第一章』だった。

そして結果として、誰かを強く満たし、誰かを大きく置いてけぼりにした。

でもそれは、作品が“両極の欲望”に応えようとした証でもある。

どちらかだけを選ばなかった。

だからこそ、分裂した。

だからこそ、挑戦だった。

そして僕は、その分裂こそが、物語が“生きている”証拠だと思ってる。

なぜ「美しいのに退屈」という矛盾が生まれるのか

映像が綺麗すぎるからこそ、「遅さ」や「間延び」が際立つ──。

これもまた、贅沢な副作用だ。

Ufotableの映像は、一瞬たりとも目を離したくないレベルで仕上がっている。

でも、それが続くと“圧”になる。

「待たされてる」のではなく、「圧倒され続けている」と感じる。

その緊張が、“退屈”という言葉で処理されてしまうこともあるんだ。

僕はここに、“感情の設計密度”という問題があると思ってる。

アニメ映画は今、ただテンポ良くまとめる時代から、

観客の「感情の選択」をどう設計するか、という新しい段階に入ってる。

泣かせるだけじゃ足りない。

観客自身が「どう受け止めるか」で物語の意味が変わる時代なんだ。

だからこそ『無限城編 第一章』は、一部で“わかりにくい”と感じられたかもしれない。

でもそれは、物語が受け手に委ねられた証なんじゃないかな。

観客を泣かせて、同時に試してくる。

それが『鬼滅の刃』という物語の、本当の強さなんじゃないか。

結論|美しさと退屈は両立するのか

『無限城編 第一章』は、映像と音楽において

シリーズ最高レベルの完成度を叩き出しながら、

構成とテンポをめぐって激しく評価が分かれた。

でも僕は、それを「失敗」だとはまったく思っていない。

むしろこの揺らぎこそが、

『鬼滅の刃』が本気で“人間の物語”と“映像体験”を両立させようとした証だと思う。

美しさを描ききる覚悟があるなら、

退屈だと言われるリスクも受け入れるしかない。

この映画は、まさにその両方を引き受けた。

観客はその狭間で揺さぶられ、

「自分はどんな物語を求めているのか?」

という問いを突きつけられたんだ。

テンポに戸惑った人も、映像に泣いた人も、

どちらの反応も物語に真正面から向き合った証だ。

君はどうだった?

あのシーンで、誰かの心が見えたか。

それとも、「もう少し短くていい」と感じただろうか。

──どちらも正解だ。

物語はいつだって、受け取った君の中で完成する。

そして、そんな複雑さごと受け入れようとしていたこの映画は、やっぱりすごいと思う。

FAQ|『無限城編 第一章』よくある質問に答えてみた!

観終わったあと、X(旧Twitter)とかリアルでよく聞かれる質問をまとめてみたよ。

「それ気になってた!」ってのがあれば参考にしてみてね。

- Q. 原作未読でも楽しめますか?

- うん、全然大丈夫!

映像と音楽だけでも引き込まれるし、戦闘シーンの迫力は純粋にすごい。

でも、キャラの背景とか関係性を知ってると

「うわ…ここでそれ来る?」って、感情の揺れ幅がもっと大きくなるよ。 - Q. 映画館で観る価値はある?配信でもよくない?

- これは断言する。映画館で観るべき。

無限城の落下シーンとか、音楽の響き方とか、

スクリーンと音響のパワーで“体感するアニメ”になってる。

配信だとその臨場感はかなり削がれちゃうと思う。 - Q. なんで「退屈」って言われることがあるの?

- そこね、よく誤解されるんだけど──

『無限城編 第一章』はTVシリーズ的な構成、

つまりキャラの心情をじっくり描くタイプの作りなんだよね。

でも劇場映画に慣れてる人からすると、

「回想が長い=テンポ悪い」って感じちゃう。

これは“作品のせい”というより、“観る側のスタンスの違い”なんだ。

コメント